価値ある人財、人と企業を繋ぐ架け橋に

外国人人材の採用から就労後の雇用定着支援まで全てお任せください。職業紹介手数料無料、政府に認定された登録支援機関として支援。

お問い合わせください

特定技能に関する

お問い合わせはこちら ☎ 03-5604-5447

受付時間 9:30 ~ 18:30(土日祝除く)

登録支援機関は実績のある当社へ

特定技能の相談 全国対応

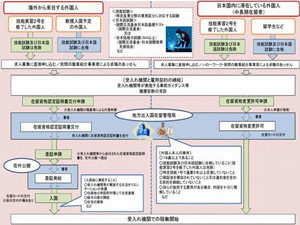

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する16の業種で、外国人の就労が解禁されます。

特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類があります。

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、

①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別に実施される技能・日本語試験等に合格した人)

②受入れ機関(雇用する企業)

③登録支援機関(人材紹介会社、監理団体、事業法人、弁護士・行政書士事務所など)

の3つの主体が存在することになります。

特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類があります。

| (1)特定技能1号 | 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

| (2)特定技能2号 | 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

下記16業種: ・外食業 ・宿泊業 ・介護 ・建設業 ・ビルクリーニング ・飲食料品製造業 ・農業 ・自動車整備業 ・素形材産業/産業機械製造業/電気電子情報関連産業 ・造船/舶用工業 ・航空業 ・漁業 ・自動車運送業 ・林業 ・鉄道 ・木材産業(2024年新たに追加) |

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、

①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別に実施される技能・日本語試験等に合格した人)

②受入れ機関(雇用する企業)

③登録支援機関(人材紹介会社、監理団体、事業法人、弁護士・行政書士事務所など)

の3つの主体が存在することになります。

- 1、特定技能ビザの要件を満たすこと

- 特定技能ビザを取るためには、国外または国内で実施される各業種ごとの試験(技能・日本語)に合格、または、技能実習2号を修了しなければなりません。

<技能試験> 特定産業分野の業務区分に対応する試験

<日本語試験>国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金) 又は日本語能力試験(N4以上) (国際交流基金・日本国際教育支援協会) など

- 2、求人に応募、または、人材紹介会社からの斡旋

- 特定技能ビザの要件を満たした外国人は、企業が募集する求人に直接応募するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを受けて求職活動をします。

- 3、受入れ機関(企業)と雇用契約の締結

- 就職する企業等で就職が内定したら、受入れ機関と雇用契約の締結をします。この時に、受入れ機関(企業)等が実施する事前ガイダンスや健康診断の受診をすることになります。(健康診断個人票及び受診者の申告書は在留資格申請の書類にもなります。外国で健康診断した場合は日本語訳の書面も必要です。)

- 4、入管当局へ在留資格の認定・変更の申請

- 在留資格の認定または変更の申請をします。原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託することになることが多いかと思われます。入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査して在留資格許可の可否を審査します。

〔外国人本人の審査要件〕

○18歳以上であること

○技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)

○特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと

○自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど

- 5、受入れ機関(企業)で就労開始

- 特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に働き始めることはできませんので注意してください(不法就労になり在留資格が不許可となってしまいます)。

〔入国後に実施すること〕

○受入れ機関等が実施する生活オリエン テーションの受講

○住居地の市区町村等にて住民登録

○給与口座の開設

○住宅の確保 など

- 6、受入れ機関(企業)メリット

- ①採用求人コスト削減

②現場人員安定

③即戦力人員

④海外市場進出時の現地管理人材候補

⑤人手不足緩和

⑥事業拡大に貢献

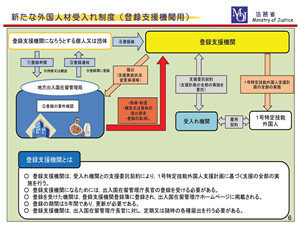

- 1 特定技能受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(報酬額が日本人と同等以上)

- 機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がない)

- 外国人を支援する体制あり(外国人が理解できる言語で支援できる)

- 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を含む)

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(報酬額が日本人と同等以上)

- 2 受入れ機関の義務

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(報酬を適切に支払う)

- 外国人への支援を適切に実施

→ 支援については,登録支援機関に委託も可。

全部委託すれば1の③も満たす。

- 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(報酬を適切に支払う)

技能実習と特定技能の違い

| 在留資格 | 技能実習制度では在留資格「技能実習(1号・2号・3号)」であり、特定技能制度では、在留資格「特定技能(1号・2号)」となります。「2号」は現在造船と建設の2業種しかないです。 |

| 在留期間 | 技能実習制度では、技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内(合計で最長5年)。一方、特定技能(1号)では通算5年間とされています。「通算」ですので、過去に「特定技能1号」で就労していた方を雇い入れる際は注意する必要があります。 |

| 関係法令 | 技能実習では、「出入国管理及び難民認定法」と「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」、特定技能(1号)は「出入国管理及び難民認定法」になります。 |

| 入国時の試験 | 技能実習制度では、原則として試験はありません(例外的に介護職種のみ入国時でN4レベルの日本語能力要件があります)。一方、特定技能(1号)では、技能水準及び日本語能力水準を試験等で確認することが必要になります。なお、「技能実習2号」修了者は試験等が免除されています。 |

| 技能水準 | 技能実習制度では技能を習得するのが目的であるため、当然に要求水準はありません。一方、特定技能(1号)では、「相当程度の知識又は経験が必要」とされています。そのため、原則として「技能試験に合格する」ことが就労要件となっています。「技能実習2号」修了された方々の試験免除規定を利用できます。 |

| 関与する機関 | 技能実習制度では、海外の送り出し機関と日本側の監理団体が必要です。一方、特定技能制度では、受入れ機関から委託業務で登録支援機関が業務支援をしております。 |

| 受入人数枠 | 技能実習制度では受入れ人数枠制限があります。特定技能制度では、介護と建設分野以外に人数枠制限がありません。 |

| マッチング | 技能実習制度では海外送り出し機関と監理団体を通じる必要があり、特定技能は原則受入れ機関が直接採用になります。または、人材あっせん機関を通じて採用します。 |

| 活動内容及び転籍・転職 | 技能実習制度では、「技能実習計画に基づいて、技能等に係る業務に従事する活動、原則転籍・転職不可;一方、特定技能制度では、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」、同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間におけることを前提としつつ転職が可能とされています。 |

特定技能外国人支援実施内容

特定技能外国人雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。

- 事前ガイダンスの実施(多言語)

- 出入国時の送迎

- 生活オリエンテーションの実施(多言語)

- 適切な住居の確保と生活に必要な契約に係る支援

- 定期的な面談の実施(多言語)

- 相談又は苦情への対応(多言語)

- 日本語学習機会の提供

- 日本人との交流促進に係る支援

- 外国人の責めに帰すべき事由によらない雇用契約を解除される場合の転職支援

その他支援

- 支援計画の作成

- 雇用契約の変更

- 支援計画の変更

- その他各種手続き